Led Zeppelin: Four Sticks

"Led Zeppelin 8 novembre 1971 • 8 novembre 2021 - Un jubilé rock"

qui célèbrera le cinquantenaire de la sortie du quatrième album de Led Zeppelin.

Embarquement : dès le 08/11/2020.

Décollage : le 08/11/2021.

"Four Sticks" ou l’incontestable mal-aimé de la discographie du Dirigeable. Celui qui, quand il n'est pas pudiquement ignoré par les critiques rock, ne leur arrache qu'une mention expéditive, invariablement centrée sur son étourdissant jeu de batterie, qui à chaque fois le fige davantage dans son statut d'expérimentation, de transition, de curiosité. Pire encore, pour beaucoup, "Four Sticks" n'est qu'un "throw away", un "filler", un de ces titres "bouche-trou" assemblés à la hâte pour atteindre les quarante minutes alors règlementaires de durée d'un album. Plus rarement, et plus radicalement, d'autres ont même crânement conclu au dérapage d'un groupe exceptionnellement pris en flagrant délit de fiasco artistique.

Tout chef-d’œuvre qu’il soit, le quatrième album de Led Zeppelin a certes toujours échappé, dans ses titres mêmes, à l’unanimité critique. Le totémique "Stairway to Heaven" rarement délogé de son pinacle, c’est son pendant épique ("When The Levee Breaks") et les deux rocks introductifs ("Black Dog", "Rock and Roll") qui font, aujourd’hui encore, l’objet de réévaluations croisées et continuent à se disputer les faveurs d’un classement officieux (et oiseux) voué à l’instabilité, celui du "deuxième meilleur titre du meilleur album de Led Zeppelin". Sur leurs talons, un second peloton de prétendants (sans trop de prétentions), gros des quatre titres acoustiques et électriques restants, de qualité comparativement et objectivement inférieure : "The Battle of Evermore", "Going to California", "Misty Mountain Hop"... et, donc, "Four Sticks", indécrottablement bon dernier, piteux traînard d'un classique du hard-rock, comme invité par erreur à la fête. Le titre, décidément maudit, continue même de se soustraire depuis bientôt cinquante ans à l’inéluctable exercice de style du journalisme rock désœuvré, celui de la remise à l'honneur factice qu’appelle un sujet aussi épuisé que ce quatrième album entré dans la légende rock.

Sans artifice éditorial aucun, ni coquetterie de fan, rien n’interdit pourtant d’y voir - entendre - un sommet de l’album et de l’œuvre zeppelinienne.

Son ascension est certes exigeante. "Une sensation abstraite" : l’objectif assigné par Jimmy Page à sa composition en dit long sur les ambitions du guitariste - ou plutôt ici, du compositeur, nous y reviendrons - et suggère d’emblée le quiproquo ; l'utilisation novatrice, même si aujourd'hui désamorcée par les ans, du synthétiseur par John Paul Jones ; un riff manifestement peu audacieux, en équilibre sur une fondation rythmique qui menace de lui voler la vedette et donne même son titre à la composition ; la virtuosité vocale de Robert Plant, trafiquée et enfouie dans un mix touffu ; l’Inde qui s’invite à nouveau dans l’imaginaire zeppelinien, après le mélodique "Friends" et avant l'auguste "Kashmir", dans une version presque cérébrale ; un ceinturage, sur l'album, peu flatteur, entre un hard hippie gaillardement martelé ("Misty Mountain Hop") et un joyau acoustique étincelant ("Going to California") : en bref, tout semble être fait pour dérouter l'auditeur et décourager le plaisir instinctif, viscéral et immédiat procuré, dès la première écoute, par "Black Dog" ou "Rock and Roll".

Et pourtant.

"Four Sticks" : l'œuvre

L'accusé, dans sa dernière version remasterisée :

There's a funny feelin' goin' on : le procès "Four Sticks"

Sereinement méprisé, donc, ce "Four Sticks". Certes sans la détestation passionnelle que critiques comme fans réservent à la plupart des titres de In Through the Out Door mais bel et bien dévalorisé, au moins par omission. La faute à quoi ?

Sans doute, pour commencer, à son déficit harmonique : "Four Sticks" n’est, en toute bonne foi, pas marqué par la richesse de ses harmonies mais conduit par la seule dynamique de son riff et de son rythme singuliers qui lui donnent l’essentiel de sa - forte - identité. L'argument de l’indigence harmonique est donc recevable mais alimente quand même ce qui ressemble à un faux procès : jusqu’en 1971, le groupe réserve en effet sa créativité mélodique et harmonique aux compositions (électro)-acoustiques ("Thank You", "Ramble On", "Tangerine", "The Battle of Evermore", "Going to California") et à l'inverse travaille, sur les titres électriques, davantage la dimension sonore, les textures, les fameuses dynamiques "light and shade" chères à Page, le plus souvent sur des fondations hard-blues ou dérivées ("How Many More Times", "Whole Lotta Love", "Immigrant Song", "Black Dog"). À partir de Houses of the Holy (1973), les considérations harmoniques investiront plus en profondeur les compositions électriques, notamment grâce au rôle d’arrangeur accru de John Paul Jones, avec des résultats diversement heureux ("No quarter", "In the Light", "All my Love") mais la prévalence de l'harmonie dans l'acoustique restera la règle. En somme, le dépouillement harmonique relevé dans "Four Sticks" n'est guère inhabituel chez Led Zeppelin : sans doute y est-il plus plus manifeste, les "ponts" même n'enrichissant que marginalement le fonds déjà peu mélodique du titre.

Le riff lui-même, ensuite. Avec sa structure hypnotique et répétitive, vaguement calquée sur celle d’un raga, il semble étouffer - cannibaliser, presque - la composition, ce qui est d'autant plus surprenant que chez Page la "dictature du riff" est un interdit catégorique : il le répète assez, une composition ne peut en effet se borner à la simple répétition de son riff, aussi inspiré soit-il, sous peine de verser dans la vulgarité "heavy metal", abhorrée par le guitariste (jamais pris en défaut d'aristocratisme, il est vrai). "Dazed and Confused", "Whole Lotta Love", "Bring It on Home" et consorts... des "riffs" ? Ce serait n'avoir rien compris à Led Zeppelin... Rien en effet de plus frontalement opposé au travail de compositeur et de producteur de Page que, par exemple, chez Metallica, l'assemblage industrieux de riffs successifs, ciselés, fourbis, ébarbés, polis et lustrés jusqu'à la névrose, qui exultent en spectaculaires compositions ("...And Justice for All", "One", "That Was Just Your Life", "Moth into Flame"), à l'indiscutable perfection mais qui ne sont toujours que la somme exacte de leurs parties (guitare et batterie) et jamais davantage. Pour autant, le riff de "Four Sticks" paraît précisément se rattacher, par sa simplicité et sa rigidité, à cette approche hard "mainstream" du pilonnage acharné d'une phrase musicale - celle dont Steven Tyler avoua qu'elle sauve souvent des compositions moyennes, en citant son propre "Milk Cow Blues" en exemple. Du reste, le riff de "Four Sticks", par son dénuement même, ne trahit-il pas un creux d’inspiration ? Au risque de la démonstration circulaire, les riffs de Page ne s'entendent (dans tous les sens du terme) pas en tant que phrases autonomes mais bien comme partie d'un canevas plus large, aux contours maîtrisés - pour le dire autrement, appréciés seuls, les riffs de "Immigrant Song", de "Moby Dick" et de "The Girl I Love She Got Long Black Wavy Hair", outre qu'ils participent d'une même veine d'inspiration qui les rattache à "Four Sticks", n'ont rien de particulièrement marquant en soi. Qui plus est, critiques et fans ont eu la dent moins dure pour "Misty Mountain Hop" dont le riff est tout aussi simpliste, voire inférieur à celui de "Four Sticks", et se fait d'ailleurs vite éclipser par la composition, voire tout à fait oublier. On verra plus loin que la banalité originelle, relative mais flagrante, du riff de "Four Sticks" est littéralement transmuée par le jeu de Bonham qui en dissipe la grossièreté et lui fait atteindre une majesté insoupçonnée.

Enfin, la prestation de Plant. Si peu contestent son extraordinaire performance vocale, le recours, plus systématique qu'à l'accoutumée, du chanteur aux "wouh" et aux "babe" (l'un et l'autre onomatopéiques chez lui) a été perçu comme un signe de plus de la désorientation d’un groupe démuni face à la complexité de son propre titre. Cette perte de répères, c'est aussi spécifiquement celle de Plant, dont la sensibilité et la finesse n'ont que très rarement trouvé à s'exprimer de manière convaincante dans ses propres paroles et qui ici, comme souvent, donne l'impression de se réfugier dans sa virtuosité. Cette virtuosité, il la laisse assez manifestement débonder sur une trame de paroles qu'on jurerait improvisées, avec de vagues thématiques blues en soutien - nana quittée, mec torturé, un hibou, une rivière rouge, ce genre - avec, ça et là, comme souvent chez Plant, des fulgurances ("when the pines begin to cry") sans doute héritées d'obscurs blues et du verbiage grandiloquent ("For those who hide, who hide their love to depths of life"). Un peu de mauvaise foi, ici : finalement, qui pour scruter les paroles de Led Zeppelin ? Enfin, le fait que la voix même de Plant soit retraitée en studio assez lourdement a pu aliéner davantage encore les auditeurs et enfoncer un clou supplémentaire dans le cercueil de "Four Sticks", sans qu'on comprenne bien toutefois en quoi "The Song Remains the Same", plus édulcorée encore, a pu échapper à cette sanction. Là encore, il n'est pas dit que les harmonies les plus intéressantes du chanteur, infiniment plus élaborées que celles de "Whole Lotta Love" par exemple, ne soient pas à glaner dans ce "Four Sticks".

Ajoutons, en touche finale de ce portrait à charge, que le titre n’a été joué qu’une seule fois en public par Led Zeppelin, quelques mois avant la sortie de l'album - dans une version d’ailleurs ironiquement supérieure à celle du studio, on le verra plus loin - ce qui n'a pas manqué d'être interprété comme, sinon une répudiation, un désaveu du titre par ses auteurs. Enfin, la presse elle-même, à la sortie de l’album (Disc and Music Echo, 20 Sounds, Muziek Expres), s’est peu intéressée à "Four Sticks" qui par ailleurs pâtit tôt, plus encore que les autres titres de l'album, de l’ombre portée grandissante de "Stairway To Heaven" pour disparaître précipitamment des radars critiques et publics.

L'accusation a parlé. Place à la défense.

The rainbow's end: tour de magie et tour de force

Et pourtant, quel titre impérieux, qui convoie l’imaginaire infini de Page, avec cette hantise toute britannique de la vulgarité, du familier, du commun. Quelle singularité en effet : imagine-t-on un seul instant un autre groupe rock proposer une telle composition, sans même évoquer l'empreinte infalsifiable du chant ou de la batterie ? L’excellence distinctive de Led Zeppelin, son originalité aussi, sont tellement acquises aujourd’hui qu’on ne conçoit pas (assez) combien un titre comme "Four Sticks" ne peut être que zeppelinien. On peinerait en effet à trouver une composition même approchante, ne serait-ce que dans l’ambition, chez d'autres pointures du "hard" seventies, aussi respectables soient-elles : Deep Purple, Black Sabbath, Aerosmith, Blue Öyster Cult, Judas Priest, Van Halen... aucun pour s'aventurer dans de telles contrées créatives. Hors Led Zeppelin, les seventies avaient certes de l'ambition à revendre, et ne se sont du reste pas privé de le faire savoir, mais cette ambition était justement ostentatoire et comme constitutive des compositions concernées : de "Child In Time" (Deep Purple) à "War Pigs" (Black Sabbath) en passant par "Free Bird" (Lynyrd Skynyrd), "Hotel California" (Eagles), "Halo of Flies" (Alice Cooper) et même... "Stairway to Heaven", malgré la légende de création immanente qui l'accompagne, l'audace y est auto-proclamée - et même, dans le cas du prog-rock, brandie comme étendard. Les "FX" (Black Sabbath) ou "Sunday Afternoon in the Park" (Van Halen) attestent aussi que lorsqu'il s'agit d'expérimenter, le bidouillage est souvent le seul horizon offert à l'inspiration qui se cherche. Il faut se tourner vers King Crimson et Robert Fripp, autre aristocrate qui oppose à la vulgarité démonstrative de son genre, le prog-rock, le même dédain dont Page gratifie le sien, pour atteindre à une telle personnalité, une telle profondeur, une telle confiance en la puissance de sa vision, souvent sur une base à la simplicité trompeuse (le riff magistral de "Starless").

Difficile de passer outre : la force du titre, qui fut d’abord sa faiblesse et menaça même de le reléguer dans un tiroir virtuel, est sa complexité rythmique. Ou plus précisément celle qu'induisait le riff maniaque de Page, comme instable, presque bancal. À tel point qu’il résista longtemps au groupe, confiné, on le sait, à Headley Grange : même Page, auteur du riff, ne parvenait pas à se l'approprier tout à fait et peinait à transmettre à Jones et Bonham son tempo... qu'à vrai dire, il n'avait pas tout à fait identifié non plus. Fait rare, et d'autant plus remarquable quand on sait que Led Zeppelin a laissé derrière lui très peu de chutes de studio, Page se résout même un temps à jeter l'éponge. Le riff était, il est vrai, extrêmement retors, plus encore que celui tortueux, délié et flottant de "Black Dog" qui, pourtant, était déjà une fête et un casse-tête rythmiques. Bonham quant à lui n'en démordait pas : le riff est prometteur mais il n'a pas de "first beat" et donc lui interdit de compter ce qu'il joue. Jones, pour sa part, certes à peine rétabli de quelques jours de maladie (Headley Grange était froid et humide, même pour un Anglais !), peina tout autant avec ce riff "inhabituel" (selon ses propres mots) qui se fixa un temps, sans réussite, sur du 5/4. Que Jones, qui structura "Black Dog" et dont les talents d'arrangeur pouvaient être convoqués, sans jamais être démentis, pour débrouiller ce genre de problématique rythmique, ait lui-même éprouvé autant de difficultés à cerner la mise en place de ce riff donne assez la mesure, si l'on peut dire, de la perversion de ce "Four Sticks". C'est toutefois, de son propre aveu, grâce à lui que le titre finit par recevoir son premier calage.

Le groupe n'était pas encore au bout de ses peines. Chacun s’impatientant, Bonham trouva un défouloir dans une improvisation rock basique dans laquelle il entraîna ses camarades, une version du "Keep A-Knockin'" de Little Richard vite rebaptisée "Rock and Roll", dont la fureur du jeu de batterie n’est évidemment pas sans lien avec la frustration de ces premières tentatives avortées de calage rythmique de "Four Sticks". (Incidemment, et toutes proportions gardées, c'est d'une même frustration que le jeu particulièrement explosif, aux temps pesamment marqués, de Corky Laing est née sur le final de "Nantucket Sleighride" de Mountain) Cet effet de bord aussi heureux qu'inattendu de "Four Sticks" est d'ailleurs, pour certains persifleurs, le principal mérite du titre : avoir contribué à la naissance de "Rock and Roll"...

Bonham repus, le déclic eut enfin lieu. Jones en éclaireur, c'est le batteur qui débloqua tout à fait la situation et confirma ainsi son rôle fondamental au sein de Led Zeppelin : de batteur prodigieux, certes, mais aussi de compositeur et d'architecte sonore. Il suffit de prêter une oreille aux reprises pour s'entendre confirmer l'inégalable identité rythmique et sonore du batteur, qui condamne par avance toute reprise du Zep.

Quelques bières Double Diamond en adjuvants, Bonzo se remit aux futs. Le contexte était favorable : le batteur avait assisté peu avant à un concert du nouveau groupe de Ginger Baker, Air Force, et avait été piqué au vif par les critiques laudatives que la prestation de l'ex-Cream avait recueillies. Il se jurait ainsi depuis quelques temps de surpasser en complexité les rythmes du Maître qui lui semblaient d'ailleurs, non sans forfanterie, tout à fait à sa portée. Les beats "tribaux" de Baker en tête, qui, on le sait, n'aimait rien tant qu'ignorer superbement la caisse claire ("Sunshine of your Love", "Tales of Brave Ulysses"), Bonham prit le parti de jouer avec deux baguettes dans chaque main - les fameuses "four sticks" - pour obtenir un son "africain", comme il le caractérise lui-même sur la seconde prise studio.

Le résultat est phénoménal, même à l'aune des exploits habituels de Bonham. Pour Page, qui avoua découvrir ainsi la majesté subtile de sa propre composition, "c’était de la magie". Sortilège éreintant aussi puisque deux prises seulement ont, selon Page, pu être réalisées, le batteur ne pouvant littéralement (et physiquement) tenir l’infernal rythme tribal davantage. Un tour de force, tout sauf anecdotique : ainsi "rythmé", le riff bascule dans une trance, pilonnée, soutenue et impulsée en échos croisés par la guitare et la batterie, et prend un tour monomaniaque, ne remontant de ses profondeurs que de loin en loin, pour une bouffée d'air giflée par un cymbale. Les rythmes, d'ailleurs, plutôt que le rythme : comme dans "Black Dog", le tempo varie, avec du 5/8 et du 6/8 ici. Fondamental chez Led Zeppelin, le son de la batterie, ici moins tellurique que sur "When The Levee Breaks", évoque d’ailleurs celle des tablas de Viram Jasani sur "Black Mountain Side" - tablas paluchés par un ogre, si on veut - mais aussi un cliquetis permanent, dont un écho lointain peut être retrouvé à la fin de "Boogie with Stu". Le duel imaginaire avec Baker explique d'ailleurs sans doute que les triolets "castagnettes" de Bonham aient été remisés ici au profit des fûts principaux et que, en somme, l'action se passe ici au niveau des bras plus qu'à celui des jambes.

En tout état de cause, l'apport de Bonham à "Four Sticks" est exceptionnel. Nul gimmick de batterie, d'astuce ni de roublardise ici : l'époustouflante valeur ajoutée de la partie de batterie de Bonham à l'imaginaire de "Four Sticks" est à comparer - si vraiment besoin est - à, par exemple, l'inhabituelle double grosse caisse de Ian Paice sur "Fireball" (Deep Purple) ou l'introduction marteau-piqueur de Alex Van Halen sur "Hot for Teacher" (Van Halen) : des choix judicieux, ingénieux qui colorent la composition mais ne la redéfinissent pas et laissent son essence première intacte.

L'exploit était en tous cas tel que pour la première fois, Led Zeppelin donne un titre véritablement "méta" à une de ses compositions en référence au moyen ("4 baguettes"), plutôt qu'à la fin. Si le recours traditionnel au titre partiellement pléonasmatique de genre n'est pas étranger au groupe ("The Lemon Song", "Immigrant Song", "Rock and Roll", "The Wanton Song", "Candy Store Rock"), c’est la première fois qu’il rend explicitement hommage à sa propre technique et use de ce qui peut être considéré comme un jargon interne. Gageons que ce fut aussi, dans une certaine mesure, un choix de facilité qu'on peut, du reste regretter tant il communique une impression d'inachevé, de work-in-progress à ce morceau de bravoure, aux antipodes d'un "Kashmir" hâbleur et emphatique. Il n'est d'ailleurs pas dit qu'un titre abstrait ("Owling", "The Red Song", n'importe, en fait) n'aurait pas mené "Four Sticks" à un destin critique et public autre.

And when the owls cry in the night: Page, Plant & Jones, backing-band ?

Cette prouesse de Bonham aurait pu engloutir le titre en son entier et en faire du batteur la seule star. C’est oublier que, exceptions faites des échappées acoustiques de Page ("Black Mountain Side", "Bron-Yr-Aur") et, justement, des titres-démonstration de Bonham ("Moby Dick" et "Bonzo's Montreux"), rares sont les compositions de Led Zeppelin où le groupe n’avance pas comme un seul homme. Même sur un titre comme "Poor Tom", où la tentation est grande, dans la première minute, de conclure à une "composition de batteur", chant, harmonica, guitare et basse se haussent en un bloc au niveau du batteur et verrouillent une prestation collégiale.

Page, à l’origine de "Four Sticks", n’est évidemment pas en reste : son riff, d’une simplicité harmonique et structurelle déconcertante, porté par le jeu de Bonham et le soutien indéfectible de Jones, atteint à une espèce de solennité menaçante. Un riff clos, austère, hargneux, teigneux, pugnace, plastronneur et bravache aussi, de loin le plus véritablement "hard" qu'il ait commis, presque stoner n’était sa vitesse ; étouffant aussi, on l’a vu, à dessein comme semble le trahir cette note aérienne qui en permet la sortie tous les 8 temps (à moins que ce ne soit 6 !), avec une respiration préalable à la fugue finale, sous forme de coup de cymbale à la "How Many More Times" ; proche de "Immigrant Song" dans l’esprit, sinon la construction, la souplesse en moins, il montre toute la distance parcourue par Page dont l’imaginaire semble sans borne : il suffit à tout apprenti guitariste de s'essayer à reproduire le riff, sans même se soucier du tempo, sur une guitare sèche, pour mesurer tout ce qui sépare un riff - sans doute la chose la plus simple à faire en rock - d’une composition.

Page n’est en effet, le sait-on assez, pas seulement un guitariste. On pourrait même avancer que c’est un compositeur avant d’être un guitariste ; et que c’est un producteur autant qu'un guitariste. Ou plus simplement, qu'il est les trois dans le même temps et qu’il n’aborde jamais l'un de ces trois postes créatifs sans y associer les deux autres. Quand une composition a pour tout point de mire "une sensation abstraite", elle n'est probablement pas qu'un riff et l'expression même conviendrait mieux à un compositeur ou à un producteur qu'à un guitariste - Page, à l'évidence, assume les trois rôles. Le compositeur (ou le producteur ?) convoque en outre, on l'a vu, à nouveau l’imaginaire indien avec ce riff "trance" qui préfigure le magnus opus "Kashmir". Si on consent à dire que "Kashmir" est une composition "intégralement" indienne (non sans simplifier, les influences marocaines et moyen-orientales y étant sensibles), alors "Four Sticks", avec son riff hard tout à fait "occidental", s'apparente davantage à "Friends" dont l'introduction tirait sa source du blues de “Mississippi” Fred McDowell et ne dérivait lui aussi vers l'Asie qu'en cours de route. On est loin, en tous cas, d'un hard patchouli : point de "East-West" ici, ni de "Within You, Without You", ni de "The End", ni même de... "Black Mountain Side". Le groupe se targuait de ne s'être jamais répété (l'exception confirmant la règle étant "Tea for One" démarquage de "Since I've Been Loving You") : à l'évidence, à même inspiration, avec le concassage opiacé de "Four Sticks", on est loin à la fois du folk orientalisant de "Friends" et de la sidération du riff en apesanteur de Kashmir.

La science du riff de Page est aussi à l'œuvre ici. On ne saurait trop insister : Page produit des riffs hors du monde, qui ne s'entendent que dans leur contexte et, pour peu, n'auraient aucun intérêt en soi. Ce n'est pas le cas, entre cent autres exemples, d'un "Symptom of the Universe" de Black Sabbath ou d'un "Killing In The Name" de Rage Against The Machine, dont les titres n'excèdent jamais, en envergure, en imaginaire, en puissance, celles de leurs riffs et, au mieux, du chant qui les porte. Ce n'est d'ailleurs pas toujours le cas de Page : "Communication Breakdown" et "Heartbreaker" ne sont que des riffs. On a vu qu'avec "Four Sticks", Page fourbit un riff obsessionnel et névrotique, là où celui de Kashmir, plus décharné encore, sera péremptoire et symphonique. La puissance de ce riff subit d'ailleurs une espèce de validation avec son retour magistral à 3'31, aussi impressionnant que celui de "Whole Lotta Love à 3'20.

Enfin, moins manifeste, mais fondamental pour qui s'intéresse à Page sous les trois facettes mentionnées ci-dessus, le passage de "Four Sticks" où l’on quitte le riff à 3'05, représentait à l'époque, comme il le confiait à un magazine, la direction musicale qu'il souhaitait explorer, celle d'une polyphonie de guitares.

Et Jones ? Dans un titre dont il est le premier à avoir fait sauter le verrou, il double le riff de l'onctuosité grumeleuse de sa basse rugissante et, dans les ponts, livre des parties de basse symphoniques, souples et bondissantes, à la "Ramble On", les pointes de vitesse en moins, dont on ne saurait trop recommander la jouissive et attentive écoute au casque. La rythmique est serrée avec Bonzo mais se départit de leur fameuse alliance "tight but loose" injectée de soul ("Dazed and Confused") pour passer en mode "tight but tight", comme c'est le cas sur les titres les plus hard ("Out on the Tiles", "Black Dog"). L'ensemble peut être d'ailleurs plus confortablement audible sur le mix alternatif, légèrement plus court proposé dans la version remasterisée deluxe (4:33 au lieu de 4:45). La contribution de Jones ne s'arrête pas là : il y apporte même une innovation, dont l'effet s'est estompé avec le temps et qui sonne, avouons-le, curieusement aux oreilles modernes, avec une partie de synthétiseur VCS3, d'ailleurs en 3/4 qui annonce "No Quarter", ajoutée ultérieurement aux studios Island. Déni éloquent plus qu'anecdote, Jones croit aujourd'hui que "Four Sticks" n'a jamais été joué en live...

Plant, pour terminer. Sa partie vocale est tout simplement à couper le souffle. Que sa prestation souffre des effets électroniques, très marqués, appliqués en studio, reste discutable, au moins dans son intensité. En tout état de cause, et indiscutablement, la tonalité maléfique ainsi obtenue donne à son chant les atours d'une longue plainte hululante - qui fait écho à l'oiseau nocturne des paroles - et, plus encore, fait de son chant un instrument à part entière, qui quitte parfois sa dimension humaine et verse dans l'abstraction. Sur le "ad lib" final, à écouter au casque, Plant fraye à travers des territoires indéfinis qu'il ne retrouvera plus jamais et qui sont, naturellement, interdits à tout autre chanteur de rock.

Through the roads of time : de Copenhague à Bombay

Le titre finalisé au printemps 1971, il endura un destin contrarié pendant plus de 23 ans, avant de retrouver - un peu - les faveurs, moins du grand public que de ses propres auteurs.

Le mixage à Island studios fut aussi problématique et retors que son enregistrement à Headley Grange. On verra dans un autre article que le rôle d'Andy Johns a été diversement apprécié : ne mentionnons charitablement pour l'instant qu'un mix raté et une master tape perdue pour planter le décor... "Four Sticks" fut en tous cas une "horreur à mixer" selon Johns, à commencer par la batterie qui était déjà compressée. Page travailla les effets stéréo et Jones y posa sa partie de synthé et tout le monde fut content de fermer le dossier.

"Four Sticks", à l'épreuve des concerts ? L'affaire fut expédiée quelques mois avant la sortie de l'album, au K.B. Hallen de Copenhague le lundi 3 mai 1971 devant 4000 fans : le titre fut joué pour la première et dernière fois en live par le groupe. Ironie du sort, cette version peut, à bon compte, apparaître comme supérieure à la version studio qui sera commercialisée le 8 novembre suivant. À plus de la moitié d'un concert torride, que Plant a menacé d'arrêter en raison d'échauffourées dans le public, le chanteur s'y fend de l'excuse rhétorique classique, précisant que le groupe va interpréter pour la première fois en public une nouvelle composition et qu'il se peut même qu'ils se plantent... On les sent dans leurs petits souliers, comme s'ils n'osaient pas commencer et redoutaient vraiment d'échouer. C'est que "Four Sticks" montre ici sa complexité : Page, peu fiable en concert (mais encore suffisamment en 1971), a toujours superbement ignoré ses propres loupés sur "I Can't Quit You Babe" ; il n'a jamais craint le riff retors "Black Dog", misant sur la souplesse de Jones et Bonham pour rattraper en temps réel les placements fautifs ; avec "Four Sticks", il n'y a, à l'évidence, pas de place pour le raté qui prendrait tout de suite une dimension spectaculaire. Pragmatique, le groupe mise astucieusement sur une introduction chaloupée, vaguement héritée de Bo Diddley, sans intérêt en soi autre que d'assurer leur calage commun et de poser le morceau dessus. L'exécution est meilleure encore, plus rapide aussi, avec un Bonham magistral qui paraît jouer à quatre baguettes (ce qui n'a jamais été avéré et reste peu probable) et un Plant à la voix très haut perchée à qui est refusé le ad lib final. Le silence assourdissant qui accueille la fin du morceau ne doit pas être surinterprété... Le New Musical Express saluera ce concert mais sans mentionner "Four Sticks" qui, à leur crédit, n'avait pas encore de titre, comme le précise Plant en introduction.

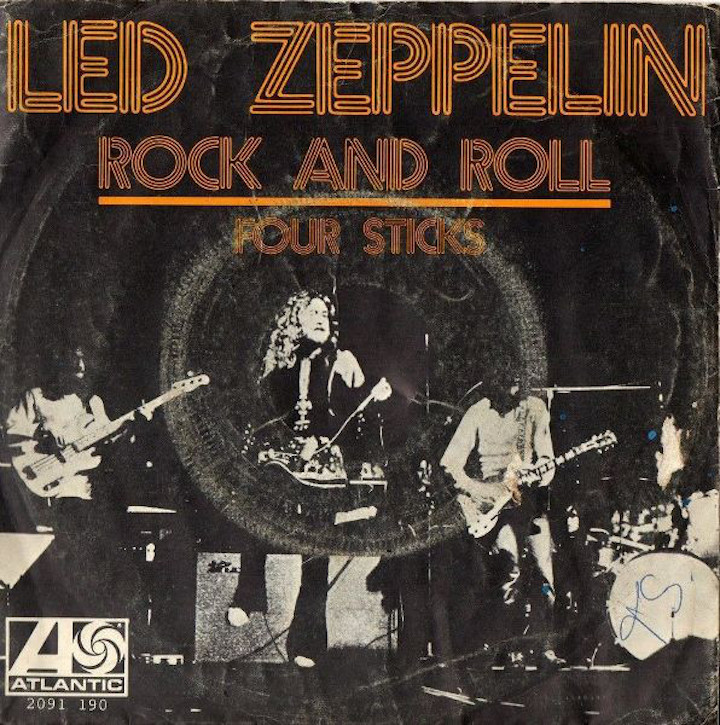

Quelques mois plus tard, le 21 février 1972, "Four Sticks" est proposé en face B de... "Rock and Roll". Le titre le plus complexe et le plus torturé du groupe en dark side d'un feel good rock torché en quinze minutes, le symbole était fort.

Le destin de "Four Sticks" semblait clos. Mais tout n'était pas dit. Un an après la sortie de l'album, le 19 octobre 1972, Page et Plant rejoignent, pour la deuxième fois, l'Inde, et se rendent aux studios EMI à Bombay. Avec le Bombay Symphony Orchestra, dirigé par Vijay Ragav Rao, ils réenregistrent "Friends"... et "Four Sticks" en mêlant instruments traditionnels indiens (tabla et sitar) mais aussi occidentaux. Si les résultats sont mitigés, le syncrétisme n'ayant pas joué à plein, et la communication avec les musiciens locaux s'étant en particulier révélée ardue, la simple présence de "Four Sticks" dans cette sélection confirme, tardivement mais sans équivoque, son importance dans le canon zeppelinien.

Et c'en est fini de "Four Sticks". De 1972 à 1994, plus aucune trace chez Led Zeppelin. Il faut attendre les retrouvailles de Page et Plant, les 25 et 16 août, dans une version incluse dans No Quarter: Jimmy Page and Robert Plant Unledded pour redécouvrir le titre, dans des tonalités... égyptiennes (tout comme "Kashmir" et "Friends"). Plant présente le morceau avec un sourire mélancolique adressé à la mémoire de Bonham, dont l'absence est aussi douloureuse que celle des notes hautes du chanteur. Le duo s'abstiendra d'emmener le titre sur la route avec lui. Plant l'exhumera à nouveau, mais en solo, en 2005.

Durée : 4:45

Robert Plant : chant

Jimmy Page : guitares

John Paul Jones : basse, synthétiseur EMS VCS3

John Bonham : batterie

Compositeurs : Jimmy Page & Robert Plant

Producteur : Jimmy Page

Ingénieur du son : Andy Johns

Enregistré entre décembre 1970 et février 1971 à Headley Grange, East Hampshire, Angleterre avec le Rolling Stones' Mobile et aux studios Island (Londres)